Научный руководитель: PhD, ассоц. проф. Мадибеков А.С.

Срок реализации проекта: 2022-2024 годы

Заказчик и № договора: Комитет науки МВОН РК, договор № 255/30-22-24 от 18 октября 2022 года

Объектом исследования является озеро Маркаколь.

Цель работы – проведение мониторинга и оценки качества водной среды посредством изучения количественных характеристик частиц микро- и макропластика, тяжелых металлов, стойких органических загрязнителей (полихлорированных бифенилов), а также обновление морфометрических характеристик для сохранения водной экосистемы озера Маркаколь.

Полученные результаты: в соответствии с Календарным планом работ дана комплексная оценка загрязнения водной среды (вода и донные отложения) и анализ их пространственного распределения в системе «вода-донные отложения». Проведен сбор и анализ материалов на основе натурных исследований. Построена батиметрическая карта озера Маркаколь.

В процессе исследования применялись системный, сравнительный анализ, компьютерные технологии для обработки информации.

Выполнение полевых работ и лабораторных исследований, включающих определение микропластика в водной среде и химико-токсикологических показателей в образцах проб воды и донных отложений

В рамках наших исследований оз. Маркаколь были проведены обширные полевые исследования, включая сбор 334 образцов воды и проведение 2 722 анализов. Кроме того, батиметрические исследования были проведены с высочайшей точностью, было измерено в 2023 г. – 1 360 769, в 2024 г. – 856 723 точек глубин по акватории озера. Эти новые морфометрические данные не только помогли нам оценить пространственные закономерности пластикового загрязнения, но также дали представление о структуре и характеристиках дна озера. Результаты этих исследований имеют высокую степень достоверности, что делает их основой для разработки действенных стратегий по снижению пластикового загрязнения и сохранению экосистемы оз. Маркаколь.

Проведен анализ данных о пластиковом загрязнении водной экосистемы озера Маркаколь, по результатам Рамановской спектроскопии и представлены как РР, РЕ, PS, PET, CuPc+PE, источниками которого являются привносы с речными водами. Данные результаты, указывают на серьезные проблемы с загрязнением озера и его притоков МП, где преобладают фрагменты лесковых сетей из мононити или изготовленные из монофиламента, пенопластовые шарики, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, обертки, этикетки, упаковки пищевых продуктов и другие виды пластиковых отходов.

Выполнено определение химических показателей воды, так озерная вода характеризуется малой минерализацией до 80,0 мг/дм3 – ультрапресная. По общей жесткости озерная вода относится к категории очень мягких вод с концентрацией до 1,20 мг-экв/дм3, как в поверхностном, так и в придонном слое. По классификации О. А. Алекина относится к гидрокарбонатному классу, натриевой группе I-типа. Минерализация и ионный состав озерной воды в поверхностной и придонной толще существенно не менялись. По своим основным физико-химическим показателям озерная вода относится к олиготрофным озерам, но по показателям растворенного в воде кислорода, содержания фосфатов превышающих ПДКрх, а также увеличения водной растительности в последние годы, прослеживаются изменения в сторону мезотрофного типа, возможно даже с переходом в эвтрофное, что в свою очередь, характеризуется высокой концентрацией питательных веществ, обильным ростом водных растений и возможным образованием водных цветов.

Высокие значения азотной группы регистрируются в центральной части озера и северной, куда впадают притоки рек Тихушка, Тополевка, Жирелька, также Матабай. Фосфаты в воде озера обнаружены в количествах превышающие ПДКрх, в поверхностном слое зарегистрированы в пределах от 0,08 до 0,18 мг/дм3, в придонном от 0,03 до 2,15 мг/дм3, что в среднем составляет 0,10 мг/дм3 или 2 ПДК и 0,36 мг/дм3 или 7,2 ПДК соответственно. Повышенное содержание фосфатов в воде является следствием ее загрязнения и нарушает биологическое равновесие, что приводит к процессам эвтрофикации водоема и повышению биологической продуктивности, т.е. «цветению» воды. Вместе с тем, фосфат-ионы являются информативным индикатором антропогенного загрязнения, а по нормативам отнесены к 3-му классу опасности (опасны по органолептическому признаку), что подтверждается интенсивным цветением и зарастанием в озере Маркаколь.

Вышеуказанные изменения свидетельствуют о возможном антропогенном воздействии и нарушении биологического равновесия в водной среде оз. Маркаколь и его водосборной территории.

Результаты атомно-абсорбционной спектрофотомерии свидетельствуют о вносимых притоками загрязненных водных масс, поступающих в озеро, которые составляют 49,9 мкг/дм3 по меди, 115,2 мкг/дм3 по цинку. Тогда как всего 7,9 мкг/дм3 по меди и 12,3 мкг/дм3 по цинку вытекают из озера речными водами Калжыр. Водная масса с концентрацией свинца превышающие нормативы зарегистрированы на реках Урунхайка – 14,6 мкг/дм3, Матабай – 15,1 мкг/дм3, Жирелька – 16,2 мкг/дм3 и Тихушка – 17,2 мкг/дм3. Высокие концентрации кобальта были характерны для всех впадающих рек.

Проведенное исследование установило загрязненность ПХБ водных ресурсов оз. Маркаколь, всех основных рек его бассейна, а также донных осадков озера. Выявлен различный уровень загрязнения токсичными соединениями воды отдельных акватории озера и изученных рек, что указывает на неравномерность воздействия источников загрязнения на разные участки бассейна. Путем детального изучения распространения ПХБ в воде и осадках озера выявлены наиболее загрязненные участки в бассейне.

В воде всех изученных водных объектов и в донных отложениях озера зафиксированы от 27 до 31 индивидуальных конгенеров ПХБ, среди них довольно часто присутствуют строго контролируемые в природных объектах «маркерные» и высокотоксичные диоксиноподобные конгенеры. По исследованиям ряда ученых ближнего и дальнего зарубежья, присутствие такого большого количества конгенеров (30 форм) в природных объектах является признаком воздействия на них разнообразных по происхождению источников загрязнения изучаемыми токсикантами.

Учитывая то, что основным путем распространения ПХБ на дальние расстояния от источника является атмосферный перенос, а также имеющиеся научные результаты в этой области, сделано предположение о том, что загрязнение ПХБ водных объектов данного бассейна, находящегося в заповедной территории, является результатом атмосферного их переноса из высоко загрязненной ими территории г. Усть-Каменогорск.

Аналитическая оценка пространственно-временного содержания и распределения микропластика в водной среде, оценка рисков и влияние на экологическое состояние окружающей среды

Проблема загрязнения микропластиком (МП) водных экосистем становится все более актуальной и для Казахстана. Анализ мировой и отечественной литературы указывает на высокий уровень распространения МП в различных водоемах, как на суше, так и в море, включая озера, реки и прибрежные зоны. В Казахстане, несмотря на ограниченные исследования, выявлены значительные следы пластикового загрязнения, в том числе в Каспийском море, где на побережьях найден пластиковый мусор, представляющий угрозу для эндемичных видов, таких как каспийский тюлень (Pusa caspica).

Одним из первых крупных исследований загрязнения МП стала работа ученых под руководством Н. Саликовой, где проведена экологическая оценка загрязнения на полигонах твердых бытовых отходов в Акмолинской области. Исследования показывают, что результаты могут быть использованы для моделирования поведения МП в почве и воде, что станет важным этапом для более детального понимания влияния МП на окружающую среду. Примечательно, что аналогичные исследования проводятся и в других странах Центральной Азии, таких как Узбекистан, где скрининг на содержание МП в реках Карадарья и Чирчик показал высокие концентрации частиц, среди которых доминируют микроволокна, вероятно поступающие из очистных сооружений.

Проблема загрязнения МП также затрагивает отдаленные водоемы, такие как озера Сибири и горных районов. Так, в озерах Сибири, включая заповедные территории, были обнаружены значительные концентрации МП, которые объясняются не только природными, но и антропогенными источниками. В Казахстане особое внимание привлекло исследование озера Маркаколь, расположенного в биосферном заповеднике ЮНЕСКО. Ранее считавшееся экологически чистым, это озеро оказалось подверженным загрязнению МП, особенно в зонах впадения рек Тополевка, Урунхайка и Матабай. Такие точки представляют собой активные зоны накопления, требующие дальнейшего мониторинга.

Данные, полученные в исследовании озера Маркаколь, выявили, что МП оседает в воде и донных отложениях, а река Калжыр, берущая начало из озера, практически не содержит пластика. Это указывает на то, что озеро аккумулирует и задерживает значительную часть поступающих пластиковых частиц, создавая угрозу для местных экосистем, в том числе для эндемичных видов рыб. Присутствие пластикового мусора на побережьях Байкала и высокая концентрация МП в его воде подтверждают глобальный характер проблемы. Исследования также подчеркивают важность мониторинга и установления норм, предотвращающих загрязнение водоемов.

Практическая значимость исследования состоит в использовании его результатов для разработки более крупных проектов по контролю за МП и предотвращению его распространения. Предложенные меры включают развитие систем сбора, переработки и утилизации пластиковых отходов, а также принятие строгих законодательных норм по управлению отходами. Комплексный подход к решению проблемы, включающий продвижение экологически устойчивого потребления и переход на биоразлагаемые материалы, может существенно снизить антропогенное давление на водные ресурсы Казахстана и содействовать формированию «зеленой» экономики.

Таким образом, систематическое изучение проблемы пластикового загрязнения станет основой для дальнейших исследований и положит начало созданию стратегии защиты и сохранения водных экосистем Казахстана.

Построение карт пространственного распределения загрязняющих веществ в системе «вода-донные отложения» с учетом седиментационных процессов. Построение трехмерной модели котловины озера

В целях обновления морфометрических характеристик был реализован интегрированный подход, что позволило значительно оптимизировать методики, используемые в работе. Были усовершенствованы процессы сбора данных, применены современные инструменты и технологии, которые делают этот процесс более эффективным. Также улучшены аналитические методы, применяемые для обработки данных. Применение геоинформационных технологий позволило получить более полное представление о морфометрических характеристиках озера. Таким образом, получены новые справочные данные о морфометрии оз. Маркаколь и создана в среде ARCGIS батиметрическая карта озера в масштабе 1:100 000.

Работы выполнены в полном объеме, в строгом соответствии с задачами календарного плана. Результаты работы, включая обновленные морфометрические характеристики и выявление угроз пластикового загрязнения, имеют огромное значение для охраны и управления этой важной водной экосистемой

Разработка рекомендации по сохранению нормативного уровня качества водной среды исследуемого водного объекта

Рекомендации по сохранению экологического баланса озера Маркаколь отражают важные меры, направленные на предотвращение дальнейшей деградации его экосистемы. Основой этих рекомендаций стал комплексный анализ, включающий мониторинг воды, донных отложений и изучение морфометрических и гидрохимических характеристик озера. Среди приоритетных мер - усиление контроля за браконьерством и управлением пластиковыми отходами. Так, особое внимание следует уделить борьбе с оставленными рыболовными сетями, которые являются значительным источником микропластика.

Необходимо усилить мониторинг загрязнения тяжелыми металлами, особенно в притоках, таких как река Еловка, где обнаружено превышение концентраций кадмия. Введение постоянного мониторинга качества воды с участием местных заинтересованных сторон позволит оперативно выявлять и устранять экологические нарушения. Важной частью усилий станет информирование населения и туристов об угрозах загрязнения и мерах по поддержанию чистоты озера, включая предотвращение эвтрофикации.

Предлагается ввести запрет на использование одноразовой пластиковой продукции вблизи озера и стимулировать использование экологически безопасных материалов. Пластиковое загрязнение следует включить в государственную программу экологического мониторинга, уделяя внимание микропластику в воде и донных отложениях. Регулярные мероприятия по очистке территории от пластиковых отходов также станут важным шагом в улучшении экологической ситуации.

Основные публикации

- Ismukhanova L.; Madibekov A.; Opp C.; Zhadi A.; Sultanbekova B.; Zhumatayev S. Status and Migration Activity of Lead, Cobalt and Nickel in Water and in Bottom Sediments of Lake Markakol, Kazakhstan. Appl. Sci. 2024, 14, 7487. https://doi.org/10.3390/app14177487

- Madibekov A.; Ismukhanova L.; Opp C.; Sultanbekova B.; Zhadi A.; Zhumatayev S.; Madibekova A. Plastic Pollution in the Aquatic Ecosystem of the High-Mountain Lake Markakol (Kazakhstan): First Observations and Conclusions. Appl. Sci. 2024, 14, 8460. https://doi.org/10.3390/app14188460

- Madibekov A.; Ismukhanova L.; Zhadi, A.; Sultanbekova B.; Zhumatayev S.; Madibekova A. Assessment of the Level of Pollution of the Aquatic Ecosystem of Lake Markakol with Mobile Forms of Copper and Zinc. Evergreen, 2024, 11, 1568-1579. https://doi.org/10.5109/7236812

- Musakulkyzy A., Madibekov A.S., Ismukhanova L.T., Bolatov K.M. Integral assessment of the water quality of the Markakol Lake in Kazakhstan part of Western Altai // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. – 2024. – № 3 (465). – Р. 119–132. https://doi.org/10.32014/2024.2518-170X.414 (http://www.geolog-technical.kz/assets/20244/9.119-132.pdf) CiteScore 1,8, SJR 0,509 Quartile Q3, Percentile 40.

- Madibekov A.S., Karimov A.M., Ismukhanova L.T., Zhadi А.О., Bolatov K.M. Markakol lake level regime as indicator of climate change // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. – 2024. – № 3 (465). – Р. 82–94.

- Амиргалиев Н.А., Мадибеков А.С., Исмуханова Л.Т., Жәди А.Ө., Султанбекова Б. Полихлорированные бифенилы в водной экосистеме заповедного озера Маркаколь и впадающих в него рек. Гидрометеорология и экология. – 2024. № 2. – 81–94. https://doi.org/10.54668/2789-6323-2024-113-2-81-94

ПРОГРАММА ПОЛЕВЫХ РАБОТ

1 Подготовка к полевым выездам: прежде чем выезжать в поле, необходимо провести тщательную подготовку к выезду. Сюда относятся: а) специальные инструкции по процедурам отбора проб;

б) подготовка маршрута в соответствии с расписанием отбора проб;

в) подготовка перечней оборудования и материалов;

г) обеспечения посуды для отбора проб, вымытых в соответствии со стандартными процедурами;

д) обеспечение поставок лабораторией химических реагентов и стандартов;

е) подготовка проверочного листа.

Быстроизменяющиеся параметры следует измерять в поле (на месте). Сюда относятся температура, прозрачность, рН, растворенный кислород и др. в связи с тем, что полевые измерения включают электрометры, тарировку и оптические сравнения, персонал для работ в поле должен быть обучен обращению с такой аппаратурой и использованием ее с точностью и в порядке, определенными наставлениями и инструкциями. Для получения надежных аналитических результатов, а также во избежание загрязнения пылью, грязью, дымом, испарениями, отпечатками пальцев и жиром во время отбора проб и их обработки, важным является тщательная промывка контейнеров и аппаратуры, в соответствии с каждым видом анализа. Следует вести точную запись места, где берется проба, и любых особых условий, преобладающих во время взятия пробы.

Для облегчения ссылки на местоположение станций на бирках проб следует также указывать номера станций или коды. Следует подготовить полевые журналы для наблюдений, включая местоположение, дату, время, проведенные измерения, а также примечание, касающиеся каких-либо условий, которые могут влиять на интерпретацию данных, такие, как погода, мертвая рыба, рост водорослей и данные о водном потоке. В полевых журналах должны также найти отражение данные о том, какими методами анализа пользовались, полевые калибровки приборов. Персонал, участвующий в полевых работах, должен быть обучен тому, чтобы распознавать потенциальные опасные ситуации и принимать необходимые меры для сведения опасностей к минимуму.

Для определения ионно-солевого состава воды пробы отбирают в соответствии СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода. Общие требования к отбору проб». Отбор проводится на месте не подверженной загрязнению, в 1 л воды пластиковые бутылки на ионно-солевой состав, биогенные соединения (исследуются в полевой лаборатории). Пластиковая тара с плотно прилегающими крышками, должна закрываться под водой, чтобы исключить возможность изменения состава отобранной пробы, также во избежание соприкосновения с атмосферным воздухом, выходящим из погружаемой бутылки. Бутылку нужно наполнять водой равномерно, без перемешивания с воздухом.

Примечание: перед отбором проб воды, пластиковые и стеклянные бутылки должны промываться отбираемой водой.

Доставленные в полевую лабораторию пробы воды будут анализированы для дальнейшего химического анализа которые будут выполнены в соответствии (Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 442 с.; Унифицированные методы анализа вод // Под общей редакцией Ю.Ю. Лурье. М.: Химия, 1973. 376 с.).

Определение частиц макро- и микропластика будут определены в соответствии с методическим пособием Зобкова М.Б. и Есюковой Е.Е., которые являются одним из первых документов на русском языке (переведенные на русский язык авторов методик Masura J., Baker J., Foster G., Arthur C. программа исследования морского мусора NOAA).

1.1 Измерение гидрофизических и гидрохимических параметров воды

Одной из задач натурных исследований на озере является измерение гидрофизических и гидрохимических параметров воды, отбор проб воды и донных отложений на химико-токсикологический анализ.

Ниже приводится ход определения некоторых показателей физических свойств и химического состава воды:

- по физическим свойствам (глубина, прозрачность, температура, рН);

- в качестве элементов химического состава воды (диоксид углерода, растворенный в воде кислород, перманганатная окисляемость, общая жесткость, ионно-солевой состав, минерализация, биогенные соединения);

- токсикологические показатели: тяжелые металлы (Cu, Zn, Pb, Cd, Co, Ni) и полихлорированные бифенилы.

Подготовка проб к токсикологическим анализам в лаборатории Института, будет состоять из следующих работ:

Вода (поверхностные и придонные)

- 250 мл воды фильтруем через бумажный фильтр с белой лентой на определение тяжелых металлов;

- 300 мл воды экстрагируем на определение ПХБ (50 мл).

Донные отложения и почва

Для определения химических веществ в донных отложениях и почвенных пробах каждую отобранную пробу рассыпаем на бумаге и сушим до воздушно-сухого состояния. Почву массой 0,2 кг растираем в ступке пестиком и просеиваем через сито с диаметром отверстий 1 мм. Из полученной воздушно-сухой пробы почвы отбирали навеску с массой около 5,0 г. Для определения подвижных форм металлов использовался метод (РД 52.18.289-90) обработки почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 и последующим определением металлов в полученном растворе атомно-абсорбционным анализом.

1.2 Батиметрические работы

Комплекс полевых гидрографических работ позволил получить данные о ситуации, рельефе и водной поверхности для составления батиметрической карты и определения гидрометрических параметров.

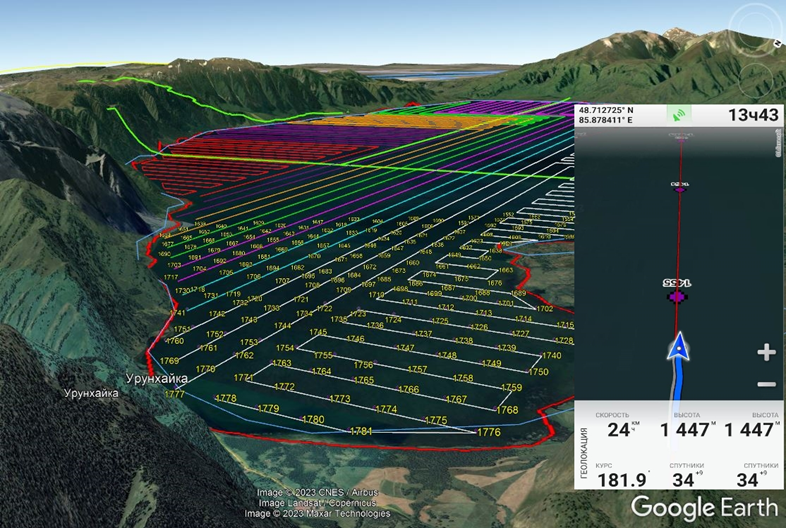

В целях облегчения навигации на озере составленные ранее маршруты в виде треков были загружены на мобильный телефон, который был использован в качестве навигатора. С помощью приложения OfflineMaps, куда были заранее загружены актуальные космоснимки, производилась навигация по заранее подготовленным навигационным точкам и трекам (рисунок 1).

Промерные работы с целью составления батиметрической карты исследуемого озера будут выполнятся на моторной лодке с помощью эхолот-картплоттера Lоwrance HDS-12 Live с цифровой записью глубин на электронный носитель, непрерывно регистрирующим профиль дна по галсу, батиметрические карты будут составлены в лицензированном программном обеспечении ArcMap.

Промеры глубин будут производиться по линиям (галсам), предварительно подготовленным по космическим снимкам и другим картографическим материалам, пересекающим водоем и расположенным на известном расстоянии друг от друга в строгом соответствии с СП РК 1.02-101-2014 [109].

Промер глубин классифицируется по нескольким признакам:

- по подробности промера;

- по способам проложения галсов;

- по способам определения места на галсах;

- по способам измерения глубин.

Основным способом измерения глубин в инженерно-гидрографических изысканиях является промер эхолотом с цифровой записью глубин на электронный носитель и самописцем, непрерывно регистрирующим профиль дна по галсу (в настоящее время с приемниками GPS). Направления промерных галсов устанавливаются в соответствии с характером распределения глубин в водоеме (водотоке):

- при промерах локальных участков на водоемах, имеющих вытянутую форму – нормально к их продольной оси;

- при сплошных промерах озер и водохранилищ или крупных прибрежных участков морей, имеющих округлую форму – нормально к направлению изобат.

При проложении галсов по береговым ориентирам привязка галсов осуществляется к контурным точкам местности, опознанным в натуре и на аэроснимках. При этом методе не требуется развитие съемочных геодезических сетей (промерных магистралей) и частота галсов устанавливается согласно формам подводного рельефа, который просматривается на аэроснимках.

По подробности промер глубин разделяется на специальный, подробный и облегченный. Каждому из этих видов промера соответствует своя частота галсов и измеренных глубин на них, а также масштаб оформления плана. Основные масштабы для составления промерных планов в соответствии с принятой классификацией промера по подробности и соответствующая им частота галсов с учетом сложности донного рельефа.

Техника безопасности и меры предосторожности при работе с химическими реактивами, оборудованиями, измерительными и нагревательными приборами при полевых условиях соблюдались согласно инструкции ТБ и ОТ.

Проводимые наблюдения включали отбор проб воды и донных отложений на химико-токсикологический анализ:

- по физическим свойствам (глубина, прозрачность, температура, рН);

- в качестве элементов химического состава воды (диоксид углерода, растворенный в воде кислород, перманганатная окисляемость, общая жесткость, ионно-солевой состав, минерализация, биогенные соединения);

- токсикологические показатели: тяжелые металлы (Cu, Zn, Pb, Cd, Co, Ni) и полихлорированные бифенилы.

Заключение

Всего в лабораторию института было доставлено 154 пробы воды и донных отложений на химико-токсикологический анализ.

Поставленные цель и задачи выполнены в полном объеме согласно Программы полевых работ. Результаты полевых и лабораторных исследований, отражены в заключительном отчете за 2024 год.